自分の部屋には本棚が1台しかなかった。

2019年のGWにDIYしたやつ。幅1600mm、高さ800mmくらい。

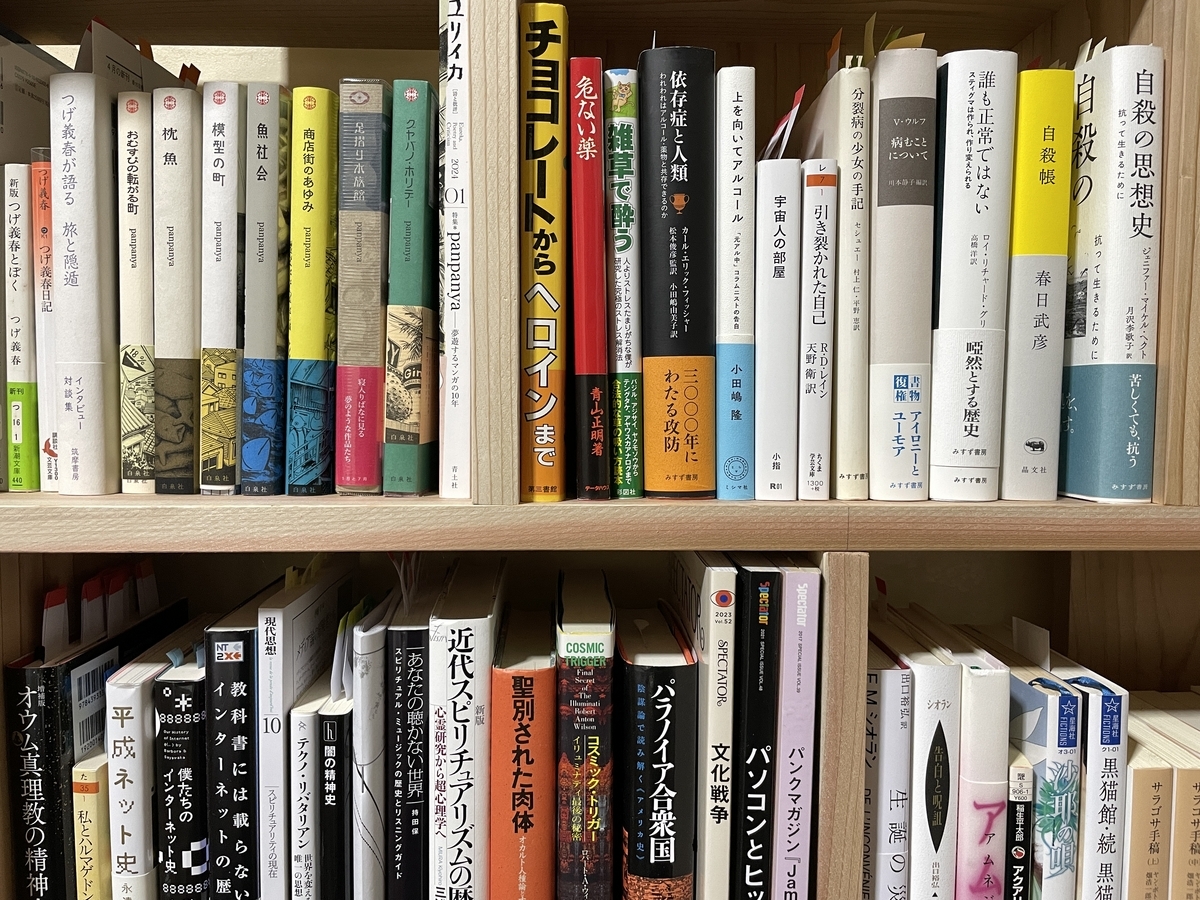

これに200冊と少し収納している。

が蔵書はそれ以上の数ある。数えていないがたぶん500冊前後。収まらない分は、文庫本は文庫ケースに入れてクローゼット内に、文庫以外の判型は床積みにして、その状態が何年も続いていた。

その間、結構手放したり、紙ではなく電子版を買ったりして数を増やさないようにしていたのだが、どういうわけか減らない。減らないどころか増えていく。

部屋にいると床の一部が本の山、いや丘、になっているのがいやでも視界に入る。それがストレスになっていた。埃が溜まって不衛生だし、空間を広く有効活用したい思いもあり、2台目の本棚をDIYしようと、面倒で面倒で仕方なかったが、連休で時間もあるし、とうとう重い腰を上げて取り掛かった。

既製品の本棚を買う。それも一つの見識だろう。

しかし俺は本棚にこだわりがあった。

一つ、部屋の壁にジャストなサイズにしたい(見栄え)。

一つ、高さは腰あたり(1メートル弱)までにしたい(地震対策)。

天井までの壁一面本棚は本好きの憧れみたいな風潮があるが俺は違う。圧迫感があって嫌だ。それに固定したとしても大きな地震が起きれば中の本がどさどさ倒れてくるリスクもある。

部屋が2階なので重量の問題もある。我が家は築40年以上の木造住宅。あんまり重量がかかると床が抜けるかもしれない。500冊程度なら大丈夫だろうが壁に沿うように低く広く棚を設置して床にかかる荷重をできるだけ分散させたい。

本ごときのために住宅に負担をかけるなど論外である。

hayasinonakanozou.hatenablog.com

自分の希望通りのジャストサイズの本棚を、となると、金があるならオーダーメイドで注文すればいいのだろうが、そんな金は俺にはないので自作するしかない。

5年前に作った本棚のサイズを計測して、以前材料を揃えたのと同じホームセンターへ行った。

杉KDプレーナー材。20*180*1820mm。これを4本、1500mmにカットしてもらう。

3段、だが天板の上にも乗せれば4段の棚になる。

あとは支柱代わりの間仕切り板を、300mm*6枚、250mm*10枚。

5年前に作ったときは全段250mmで作った。そうしたら一部の雑誌や映画のパンフが入らなかった。なので今回は最下段のみ300mmにした。

電動ドリルやインパクトを打つのにスペースが250mmより狭いとかなり作業しづらい。250mmでギリだろう。

側板は面倒なので付けない。

代わりに間仕切り板をL字に留めて補強する。

強度に不安があるので重い本は二段目以上の端には置かないようにする。

杉はかなり柔らかい。今回、板同士を留めるのに3.8mm*35mmの木割れ解消ビスを使用したが、もう少し長い38mmの方がよかったかもしれない。短いせいで刺さりが甘い気がする。もう今後本棚は作らないと思うのでこの情報は何の役にも立たないが。

完成品のサイズは幅1500mm、高さ900mm弱。奥行180mmなので一部の本は棚板より前に飛び出す。本を並べたとき前後にクリアランスがない方がいいのとできるかぎり部屋のスペースを広く確保したいので奥行はこの長さにした。

昨日、材料をホムセンへ買いに行って、カットしてもらって、紙やすりかけてバリ取って、簡単な設計をした(板を立てる位置を決めて鉛筆で線引き)。

今日、組み立て。ドリルで棚板と間仕切り板に穴を開けてからインパクトで50ヶ所くらいビスを打ち込む。不安定なので父親に手伝ってもらって板を押さえて固定しながら二人作業。一人でやるなら板を固定できる台か何かが必要になる。

塗装は一切しない。そこまで手間はかけない。縦の空間に本を並べられればもう十分。

二日間それぞれ作業に3時間くらいかかった。合計6時間。

かかった金額は1万円ちょうどくらい。

家具屋で本棚を買えばもう少し金がかかるだろうから金額面ではかなり安くついたはず。その分労力がかかっている。

俺としては安さも大事だが、上で述べたように自分の希望のサイズに作りたかったので結果には満足している。

本棚が完成し、床に積んでいた本をどんどん収納していくと床が空いた。

何年ぶりかで床が見られて感動。

床に積んでいた本をすべて収納しても本棚にはまだ空きが全然ある!

…といってもクローゼットの文庫本ケースに120冊くらい入っているのでそいつらを取り出して並べたらいっぱいか、並びきらないかもしれないのだが。

俺は今の部屋にこれ以上の本棚を設置する気はない。

46歳。人生後半戦。老眼と、腕の筋肉の衰えと、集中力・記憶力の低下。

読書を思いっきり楽しめる季節はもう過ぎ去った。

そろそろ終活も意識していかねばならない。電子書籍を今以上に積極的に利用しつつ*12台の本棚に収まる数の蔵書で趣味としての読書を楽しんでいきたい。

紙の本の具体的な蔵書数としては400冊が限度と考えている。俺にとって妥協なき最強の一軍だけを本棚に並べたい。そして背表紙を眺めながらうっとりしたい。仕事でむかつくことがあっても家帰って本棚を見ると癒される、なんて境遇になれたら楽しいだろう。

本は永遠、しかし蔵書は一代。そして俺には蔵書を譲りたい誰かなんていない。

価値があるような大した蔵書でもない。

松岡正剛だったか、本というメディアをCDに例えると本棚はプレーヤーであると述べたのは。本は並べてこそ意味があるという趣旨の発言だったと記憶している。

たしかに、床に積んだり、ケースやら段ボールやらにしまいこんでいたりでは、本を所有してはいても読むのに難儀する。下の方に積まれていたらいちいち上の本をどかさなくてはいけない、目当ての本が入っているケースを探さなくてはいけない、読むのにそういった1ステップが余計にかかると、面倒だからいいや、と読む気がなくなるのは俺ばかりではないだろう。だから積めば積むほど積読は増えていく。

中身を読まなくても背表紙を読むだけ、あるいはたまにぱらぱらめくるだけでも読書のうちに含まれるというけれども、そういう広義の読書を実践するには、死蔵するのではなく棚に並べて常に見える状態にしておくことが重要ではないだろうか。本へのアプローチが容易な動線を確保する。

こないだこの本を読んだ。

hayasinonakanozou.hatenablog.com

この本に、本を読まずにネットをだらだら見てしまう理由の一つはネットの情報にはノイズがないからだ、と書いてあった。俺は、そうではなく本に限らず趣味を差し置いてネットをだらだら見ちゃうのは脳が安易に得られる刺激や快楽の方へ流されてしまうからじゃないか、現代人の多くはネット依存に陥っているからじゃないか、と異議を唱えた。

今連休中の俺は、毎日、ほとんどネットを見ていない。YouTubeでラジオ流し聴きしたり(これはネットに含むか?)、Spotifyで音楽聴いたり(これもネットに含むか?)、NHKプラスを見たり(これもネットに含むか?)、本を読んだり、山や美術展や植物園へ出かけたり、本棚を作ったり(本棚作るのにネットの情報は一切参照しなかった)、部屋や風呂や洗濯機を大掃除したりして、それで一日が終わる。もちろん一日のうち少しははてブやXを見たりもするけれど、働いている平日と比較したら無いに等しいほどのわずかな時間だ*2。ここ数日、インターネットの「外」で楽しくやれている。連休になって仕事のストレスがなくなれば人はネット依存に陥らなくて済むのだろう。ネットの「外」に出られるのだろう。

結局仕事による疲労やストレスが読書をはじめとする文化を楽しめなくさせる元凶なのだ。

…深夜に酒飲んでポテチ食いながらネットサーフィンやるのも楽しいっちゃ楽しいけどね。

今年のGWは俺にしては充実している。